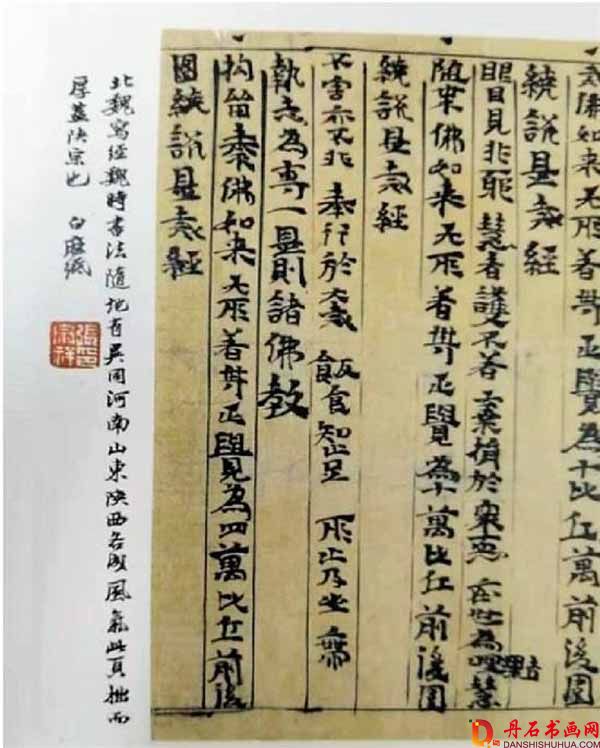

附图1 东晋写本《十诵比丘尼波罗题木叉戒本》局部并张宗祥跋,浙江省博物馆藏

20世纪最后20年以来,书法界对敦煌遗书中艺术资源的借鉴与利用,逐渐开明,但也争议寖多。其实,在20世纪初期新学术氛围中成长起来的一代书家,在20世纪中后期已经曾对敦煌遗书进行了深具书法学术意义的探究。本文以张宗祥与沙孟海两位先生为例,围绕他们对敦煌遗书的书学认识作一简要论述。

需要说明的是,张宗祥、沙孟海两位先生的有关论述,多与浙藏敦煌文献有关。杭州是敦煌学研究的重要基地之一,不仅原杭州大学(现浙江大学)有中国大陆的三大敦煌学研究中心之一,而且浙江省博物馆(以下简称浙博)的敦煌文献藏品颇有特色。而浙博馆藏敦煌文献,与张宗祥、沙孟海两位先生皆有深厚渊源。张宗祥(1882-1965)自1950年3月起一直担任浙江图书馆馆长,浙博馆藏敦煌文献90%以上曾是张先生的旧藏;沙孟海(1900-1992)长期供职于浙博,先后任浙博历史部主任、名誉馆长,对馆藏敦煌文献多曾寓目。两位先生均是著名的文史学者和书法大师,深有交谊,且为前后担任西泠印社社长,因此,他们对于敦煌遗书书法艺术的认识是有很好的学术价值的。

毛昭晰主编《浙藏敦煌文献》前言有云:“如浙江图书馆前馆长张宗祥先生曾将其妥藏的敦煌写卷称为‘敦煌片羽’,并作过若干题跋,今浙江省博物馆的一百五十五件藏品即为张先生原藏。”全编共收藏品200余件,浙博馆藏占176件,其中155件为张宗祥先生的旧藏。因为编纂《浙藏敦煌文献》而调查浙博馆藏之品的时间,据该书序言可知为1998年至1999年下半年前。根据参与其事的敦煌文献研究专家黄征在其主编的《浙藏敦煌文献校录整理》一书的序言中回忆:“大家在浙江博物馆、浙江图书馆等公立机构进行普查,结果大有发现,例如浙江博物馆的纸质藏品登记册上查到‘唐人写经残片一大包’,打开一看,大家都惊呆了,原来是著名学者张宗祥先生整理的七十多个敦煌写经经袟、引首之类的残片,而且明确注明出自敦煌。原以为浙藏敦煌文献数量不多,经过查找,居然数量达到了200多个,而且内容丰富,名家收藏题跋,颇能引人入胜。”

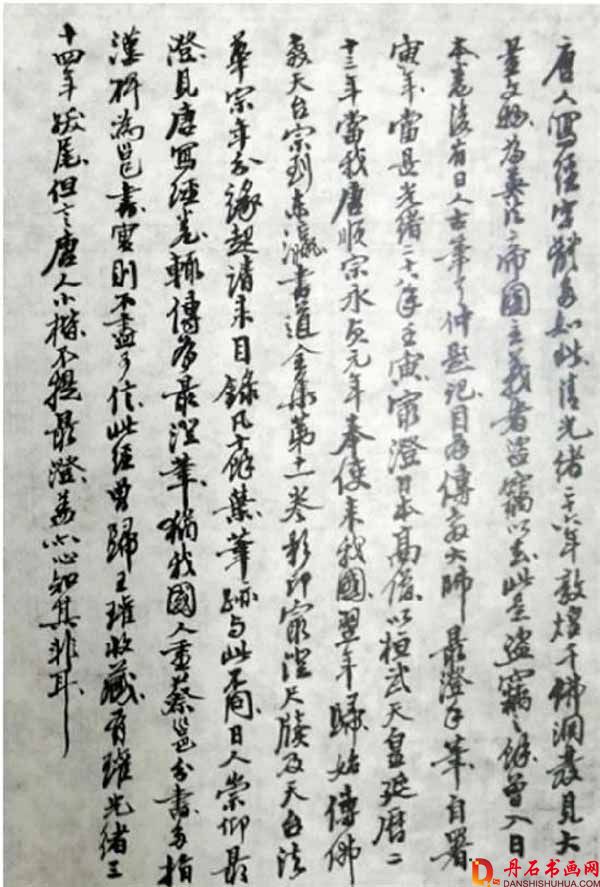

张宗祥题跋文辞长短不一,其中较长者如跋《十诵比丘尼波罗题木叉戒本》,明确关注了该写本的书法艺术价值:“北魏写经。魏时书法随地有异同,河南、山东、陕西各成风气。此页拙而厚,盖陕宗也。白麻纸。”(见附图1)更多仅作“抄经账目”“诗”“诗中账本”等内容、文体的审定。《浙藏敦煌文献》卷首一帧彩图中有沙孟海《唐写妙法莲花经卷》《唐写妙法莲花经精品》题签,虽未署名,当令人一望可知确是沙先生手迹;而在浙藏《大般若波罗密多经卷第六十七·初分无所得品》后有另纸题跋一则(见附图2),集中论书,篇幅尤长,此跋后收录于《沙孟海论书文集》,注明时间为1975年。王宏理认为:“估计当年处境欠佳的沙氏在作藏品目录时有些感想,但只能另写一纸,且不敢署名。”

张宗祥、沙孟海两位先生对敦煌遗书的书学价值的认识,并非仅限于这些题跋,而是较为广泛地贯彻于他们的书学论著中。

附图2 沙孟海另纸跋浙藏《大般若波罗密多经卷第六十七·初分无所得品》

张宗祥《论书绝句》有《唐人写经》一首,自注有云“所见唐人写经凡八千卷”,数量实在极为惊人,何以有此机缘?《〈冷僧自编年谱〉简编》“1919年38岁”条有记:“任京师图书馆主任。图书馆集外阁残遗、文津《四库》、敦煌经卷诸珍品及普通书籍而成,隶于教部。……而敦煌写经七千余卷字,传者尽属硬黄,又足证古人喜书素绢,实为爱用光纸之故。”京师图书馆(现中国国家图书馆)所藏敦煌遗书的来源,据《国家图书馆藏敦煌遗书·前言》记:“敦煌遗书的发现没能得到中国有关人士的重视,一些外国探险家却闻风而来,以种种不光彩手段骗得大批敦煌遗书与其他文物,捆载以去。迨消息传到北京,在学者们的呼吁下,1910年,清政府学部咨甘肃学台,令将洞中残卷悉数解京,移藏部立京师图书馆,亦即今天的中国国家图书馆。”当时京师图书馆从中挑选较为完整者,编为8679号。

张宗祥先生的书学论著主要有《书法源流论》《论书绝句》《临池一得》等存世。虽不甚多,但书学主张已表露无遗。《论书绝句》中另有《康有为》一首:“广列碑名续《艺舟》,杂揉书体误时流。平生学艺皆庬乱,似听邹生说九州。”自注云:“南海《广艺舟双楫》一书罗列碑名,极少名论,几类碑目。其平生所书杂揉各体,意或欲兼综各法,窃其归,实一法不精。……予曰:‘一字之中,起笔为行,转笔或变为篆隶,此真一盘杂碎,无法评论。’”而康有为对自己“杂揉各体”的书法极为自得,晚年作《天青室白行书七言联》并长题云:“自宋后千年皆帖学,至近百年始讲北碑。然张廉卿集北碑之大成,邓完白写南碑汉隶而无帖,包慎伯全南帖而无碑。千年以来,未有集北碑南帖之成者,况兼汉分、秦篆、周籀而陶冶之哉!鄙人不敏,谬欲兼之。康有为。”再题曰:“鄙人创此千年未有之新体,沈布政子培望而识之,郑叔问识而夺之,移赠翰臣,得人哉!”康有为(南海)、沈曾植(子培)、郑文焯(叔问)等人清末民初书坛的影响极大,其时的碑学思潮极大丰富了书法取资的视野,导致用笔集大成式出现,试图突破传统二王帖学体系。沙孟海先生在《清代书法概说》中认为:康有为《广艺舟双楫》对当时书法界有“发蒙振聩”的作用,“这本书一百年来毁誉参半,今天我们实事求是,应该肯定他领先宣传启迪之功,至于他提出的有些论点,当然有时代的局限性,具体问题应该作具体分析。”沙先生一生的书学主张受《广艺舟双楫》影响深刻,虽在早年《近三百年的书学》及晚年行文中对康氏此书若干观点有所辩驳,而实旨在回应外界对此书之驳难。今天,我们应该要充分主要到敦煌遗书的发现之时,正是碑学大纛高举之际,舍此背景而论敦煌遗书在发现之初未能受到当时书坛的足够重视,无疑有失偏颇。

张宗祥先生书法一生致力李邕最多,所得亦深,而钱君匋《我和张阆声先生》整文中皆言学董其昌字,不及李北海,可谓独具只眼。张氏晚年自编年谱有云:“海内谈书法,除老友尹默外,恐不多矣!尹默功过予,资秉逊予。”自此张氏书学理路已很清楚,与沙孟海不走赵孟頫、董其昌“二王旧路”,直接上参钟繇、索靖者不同,即康有为《广艺舟双楫》所称“旧学”。

张宗祥先生对敦煌遗书的看法在晚年《论书韵语》开篇有云:“我欲师晋人,晋帖钩摹神已损;我欲师宋人,宋贤规范去晋远。平生自许有墨缘,真迹八千曾披看,虽为写经少名手,楷法端妍亦强半。其中六卷最名高,二为东晋四六朝。用墨之浓若点漆,运笔之快如挥刀,乃知魏晋诸名帖,自上石后存皮毛。”可知敦煌遗书对其之重要,而《论书绝句》中分《晋人写经》《六朝写经》《唐人写经》更有全面论述。(方爱龙)