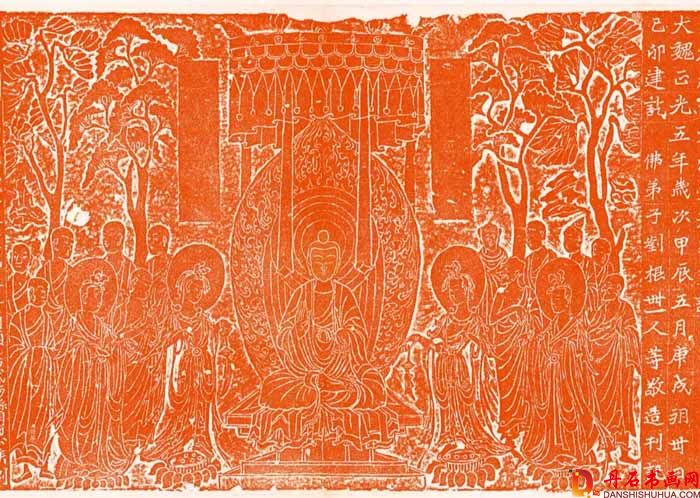

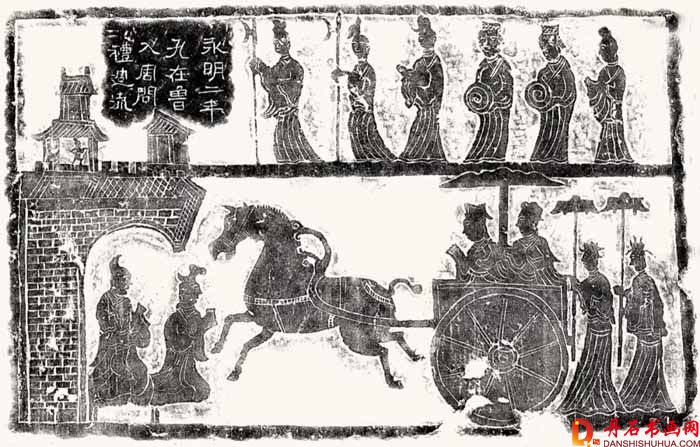

古之金石学者和收藏家将拓片作为其文化和学术生活的一个重要组成部分,他们借助拓片,研读铭文,以考订经史,鉴定古物,编纂谱录,重视的是文字和书法,体现的是其文献价值和历史意义。

自东汉始,书法渐成为一门艺术,为便于欣赏和学习,时人便有了复制金石文字的需求,我国先民独创的传拓技术发挥了作用。宋太宗时,《淳化阁帖》的问世,更是带动了官私刻帖的兴盛,引发了文人收藏、记录、研究古物的风气,金石学作为一门学问由此兴起,其所依托的载体——拓片一时炙手可热。

宋代著名的文学大家欧阳修自号「六一居士」,其中的一个「一」便是指他收藏并引以为傲的「一千张拓片」;赵明诚、李清照也深陷这股热潮,他们「取上自三代,下迄五季,钟鼎、甗、鬲、盘、匜、尊、敦之款识,丰碑、大碣,……凡见于金石刻者二千卷,……是正讹谬,去取褒贬」,编为《金石录》;夫妇二人「市碑文、果实归,相对展玩咀嚼」及「得书画彝鼎,亦摩玩舒卷,指摘疵病」的书斋之乐,一直被后世传为佳话。

金石学大盛则是在清代,从乾嘉到同光年间,黄易、阮元、吴大澂等前赴后继。履荒榛,探窈壑,登危峰,伐颓垣,访碑拓碑,并出版一系列理论著作,共同迎来了传拓技艺及拓片收藏的鼎盛期。此风潮至民国时期尚有余波,胡适、郭沫若、齐白石、鲁迅先生等均热衷收藏拓片。

文化遗产的研究和保护,直接关系到民族国家身份的辨识和认同。一座座石碑和雕像,连缀起来的是中国的文献史、文字史、建筑史、宗教史,甚至还有书法、音乐、舞蹈等的历史。一张张拓片,既精且美,阐幽发微,它们携带着文明的基因和密码,承载着丰富的文化信息,浓缩着抽象的文物价值,留下了深远的想象空间,永远值得我们驻足凝神,俯下身去,体悟其中的甚深微妙。