幼学家源,自幼随祖父研习书法,每日一课,后拜入著名花鸟画家江立社先生门下功习丹青,日课之外得先生悉心指导,期间数度赴京受教于黄胄先生,88年入河北师范学院油画系刘志庸教授/罗磊明教授/高作人等诸先生门下,功习油画,至此中西兼善,泼墨成殇。

浅议中国画笔墨程式与百年演变

文/砚楷

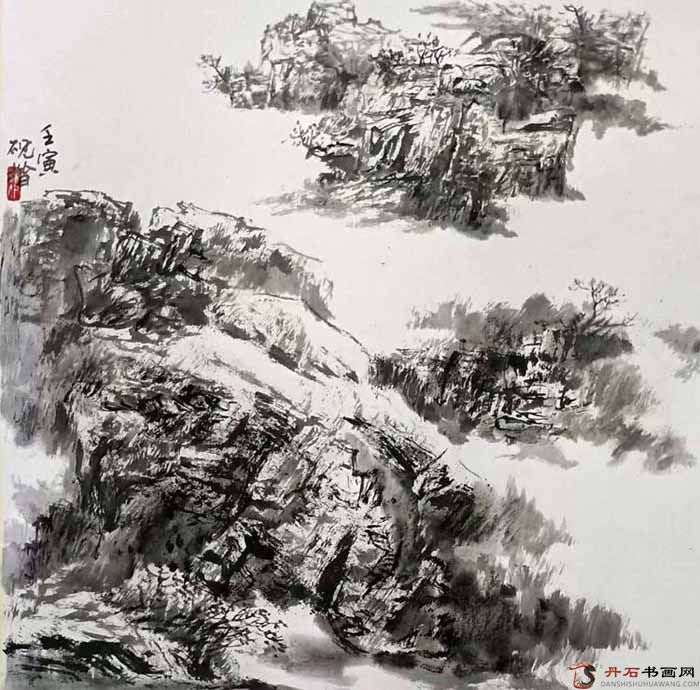

图/砚楷

中国水墨画之探索改造,晚清以降,少有成功,宾虹翁推中国画入现代性轨道虽仅触及中国画现代性层面,但其在中国绘画语言现代性领域之建树,宾虹翁后,再无来者。

宾虹先生认为中国画不存在危机,其延续了传统文人画家的笔墨形式推进一个现代性实验,他破坏了因山水意境而衍生的皴法,将其独创皴法形式置于抽象形态,终结依托虚构形式自我表达的形象表现,独立于自然依附性形象,形成相对自足的自我形式。

宾虹先生很少论及外来文化体系性问题,中西艺术及传统与现代艺术的关系也未系统阐述,但先生作品的"华滋"境界具有现代绘画的自足性及自我形式特征,但仍具局限性,整体上未脱传统图像形式及文人意境风格。其国学和诗学根基,心化的笔力,山水图像的游历记忆少有人及。然,亦是这种国学和诗学根基,心化的笔力使之囚笼于松枝煮茗的田园,少于现代生活及精神体验对话,更妄论与西方艺术的对话。

五四新文化运动,陈独秀言“四王”临摹模式使中国画丧失活力,并论述中国画脱离现实造成中国画三百年之僵化,然,陈显然忽略了清初四僧,八大、石涛及徐渭、陈洪绶之没骨书写形式之绘画性。宾虹翁于此脉络启中国画现代萌芽,作为艺术域外者,陈盲视黄翁宾虹将写生纳入中国画笔墨,突破四王模式,而“心师造化”,变观感为心性化笔墨习性,以验证实地游历到形诸笔墨之源流。

"延安文艺座谈会"要求中国画适应为人民为新时代建设服务的新文艺话语,王邱论争,认为中国画形式上不能直面现实,题材上新人民,新建设,新生活,其实,中国画艺术实践早在明代肖像起始,至清代中期郎世宁宫廷绘画对器物、动物及建筑对西法吸收已趋成熟。至徐悲鸿、蒋兆和、李可染再至方增先等,中西合璧形成西画结构写实,中画没骨、留白及水墨层次的透明性。

李小山认为中国画的产生、兴盛及其生存有赖于政治,文化等制度层面的支持体系,因体系的消亡,中国画亦无法再生。殊不知,李文大而无当的悲观论点只不过是前人咀嚼过千百遍的残羹剩饭而已,毫无新意,姚渔湘《中国画讨论集》已有讨论。

中国画之艺术实践于写实主义及各现代艺术马蹄下寻觅灵感,转换自身。民国后,徐悲鸿之于写实,林风眠之于印象,高奇峰之于日本,表现主义、行为艺术,抽象绘画、观念、装置、新媒体等,各述其学,覆盖中国画坛半个世纪,宏大话语下的偏颇与局限,皆未超越清末民初的艺术思想。

中国画是哲学及美学的延伸,远非笔墨与书写形式技法层面可以讨论的,书写行为需要内心修养所引导,所谓"气韵生动"即"佛学"诗学""国学"的统一,中国哲学之于艺术上核心体现是文人画,心性,修养合成同一个心性主体非形式与笔墨本身,文人画的形成周期,与新儒家文化回应佛教自我蜕变同步。唐宋以后,佛教观念影响诗歌、绘画,王维首推文人画,而韩愈、朱熹重新阐释孟子“心性”概念,成宋明理学,于是儒家思想之形态始。

中国画的核心正统是书写性而非书法性,民初后,“书法入画”混淆笔墨形式与“书画同源”关系,笔墨形式不过是中国画重要的环节,非核心所在。世风之下现代中国画误入标新立异,笔墨炫技的 “技”与式层次的低境界。

近、现代所谓新水墨,基本照搬西方艺术形式,未融化其普适性问题,中国水墨应以中国哲学思想和形式融通“心性”具体语言形式与西方艺术及各种形式对话,但绝不可照搬.。

封龙山写生33/33

太行四条屏选二

明泉暗秋红小六尺

太行秋牧繁红乱小八尺